Einblicke

Stamser Handschriften in Stuttgart

Zehn ehemals Stamser Handschriften befinden sich heute in der Württembergischen Landesbibliothek (WLB) in Stuttgart. Diese Handschriften gehörten einst zur Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek im badischen Donaueschingen. Sie wurden 1863 vom Augsburger Antiquar Fidelis Butsch zum Verkauf angeboten und durch den Donaueschinger und späteren Straßburger Bibliothekar Karl August Barack für Donaueschingen erworben (Nachweis in der Akte Fidelis Butsch 1858–1876 des Fürstlich Fürstenbergischen Archivs Donaueschingen - Hinweis von Christoph Mackert; vgl. Heinzer 2002) und 1865 im Bibliothekskatalog verzeichnet.

Im Jahr 1993 kaufte das Land Baden-Württemberg die Handschriften der Fürstlich Fürstenbergischen Hofbibliothek in Donaueschingen. Die Sammlung wurde später unter den zwei Landesbibliotheken in Stuttgart und Karlsruhe aufgeteilt.

Die aus dem Stift Stams stammenden Handschriften sind in der WLB in den „Cod.-Bestand“ integriert und tragen die Signaturen Cod. Don. 211, 220, 221, 222, 223, 237, 264, 265, 411, 413. Eine elfte bekannte Handschrift mit Donaueschinger Zwischenbesitz unter der Signatur 228 wurde am 21. Juni 1982 bei einer Versteigerung bei Sotheby’s, Manuscripts Donaueschingen, Lot 13 verkauft (Catalogue of twenty Western illuminated manuscripts from the fifth to the fifteenth century from the Library of Donaueschingen, the property of His Serene Highness the Prince Fürstenberg, which will be sold by auction, London 1982, 88–91). Ihr heutiger Aufbewahrungsort ist Paul Getty’s Wormsley Library in Stokenchurch / Buckinghamshire. Sie dürfte aber wohl keinen Bezug zu Stams aufweisen.

Diese ehemals Stamser Hadschriften wurden während der Laufzeit des Projektes "Libri Stamsenses" an der WLB Stuttgart digitalisiert und für die virtuelle Zusammenführung Stamser Handschriftenbestände zugänglich gemacht (siehe Standorte).

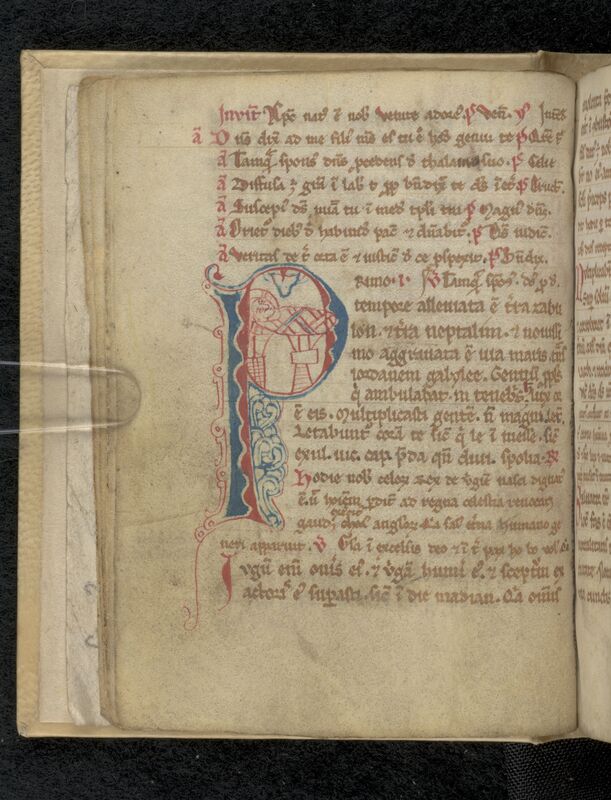

Es handelt sich um eher schlichte Gebrauchshandschriften, die sich vor allem mit Fragen der Seelsorge beschäftigen. Auffällig ist, dass alle direkten Hinweise auf ihre Herkunft aus dem Kloster Stams – etwa Besitzvermerke oder Schreiberhinweise – sorgfältig entfernt wurden. Nur vereinzelt findet man noch alte Signaturen auf den Buchrücken.

Als einzige Handschrift gibt Cod. Don. 211 durch einen handschriftlichen Vermerk auf Bl. 6 ihre Herkunft preis:

"Oct. 10 Obiit Elizabeth comitissa Tyrol. fundatrice monasterii nostri. Oct. 30. Obiit Meinhardus dux Karinthie fundator monasterii nostri."

- ein klarer Hinweis auf die Stifter von Stams, Graf Meinhard II. von Görz-Tirol und seine Frau, die Wittelsbacherin Elisabeth. Dank dieser Notiz wurde die Handschrift bereits 1898 nach Stams verortet, wie der schriftlichen Korrespondenz zwischen Dr. F. L. Baumann, München und dem Fürstlich Fürstenbergischen Archiv zu Donaueschingen vom Juli desselben Jahres zu entnehmen ist.

Quellen

- Barbara Krehan, Stamser Handschriften der ehemals Donaueschinger Bestände in der Württembergischen Landesbibliothek. Unveröff. Diplomarbeit. Stuttgart 1999.

- Karl August Barack, Die Handschriften der Fürstlich-Fürstenbergischen Hofbibliothek zu Donaueschingen. Tübingen 1865 (Reprint: Hildesheim 1974). [online]

- Felix Heinzer, Ehemals Donaueschinger Handschriften in Stuttgart. Aktualisierung des Katalogs von Karl August Barack [Stand: 2002]. [online]

- Felix Heinzer (Hrsg.), „Unberechenbare Zinsen“ - Bewahrtes Kulturgut. Katalog zur Ausstellung der vom Land Baden-Württemberg erworbenen Handschriften der Fürstlich-Fürstenbergischen Hofbibliothek. Stuttgart 1993.

- Felix Heinzer, Die neuen Standorte der ehemals Donaueschinger Handschriftensammlung, Scriptorium 49 (1995) 312-319. [online]

- Catalogue of twenty Western illuminated manuscripts from the fifth to the fifteenth century from the Library of Donaueschingen, the property of His Serene Highness the Prince Fürstenberg, which will be sold by auction, London 1982, 88–91, Lot 13.

- Schreiben von Dr. F. L. Baumann, dat. München, Luisenstr. 20, den 29. Juni 1898 (Stams, Stiftsarchiv, Cod. A 18)

- Schreiben des Fürstlich Fürstenbergischen Archivs zu Donauschingen, dat. 21. Juni 1898 (Stams, Stiftsarchiv, Cod. A 18)

Quellen

- Walter Neuhauser, Der Weg einer Stamser Handschrift von Böhmen nach Tirol. Geschichte und Inhalt von Kodex 12 der Stiftsbibliothek. Innsbrucker Historische Studien 6 (1983) 65-79.

- Walter Neuhauser, Eine Kostbarkeit der Böhmischen Buchmalerei in Tirol. Kodikologische Würdigung von Kodex 12 der Stamser Stiftsbibliothek. Innsbrucker Historische Studien 7/8 (1985) 99-116.

Ergo nihil operi Dei praeponatur

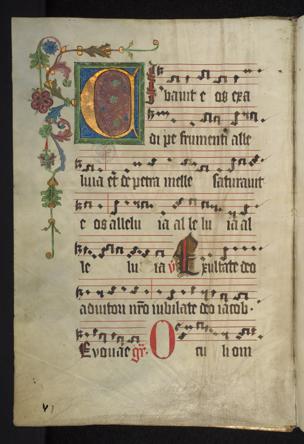

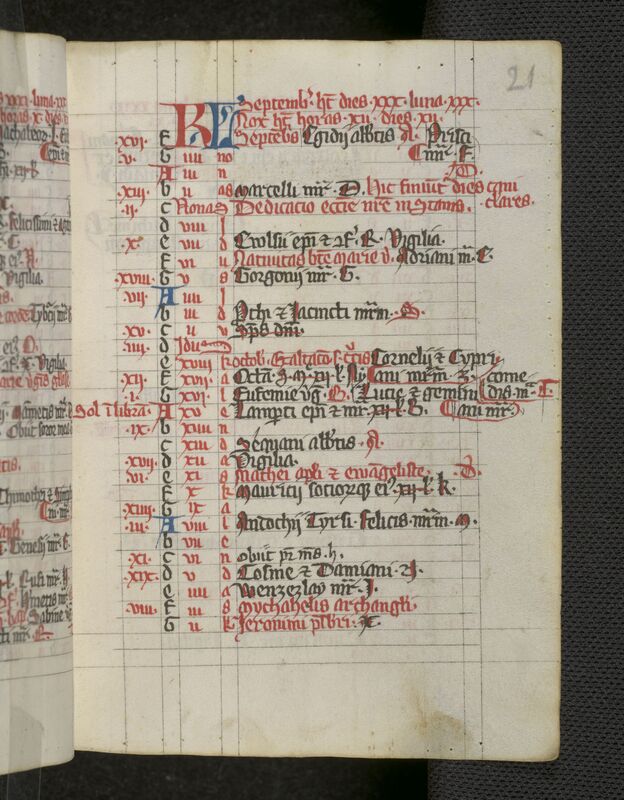

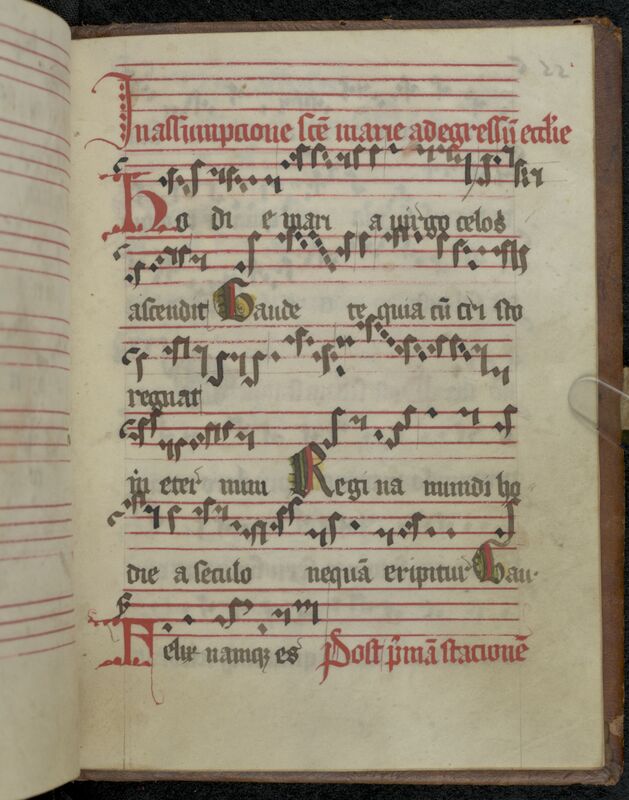

Mittelalterliche liturgische Handschriften des Stiftes Stams

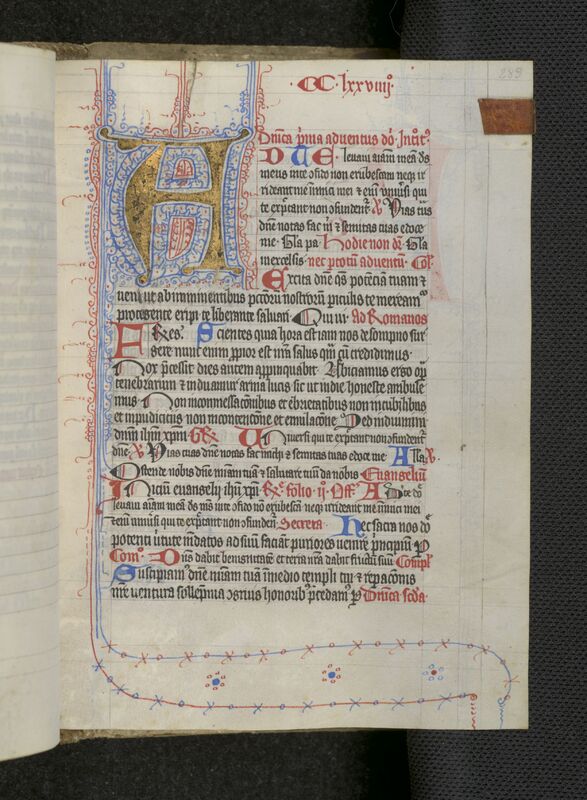

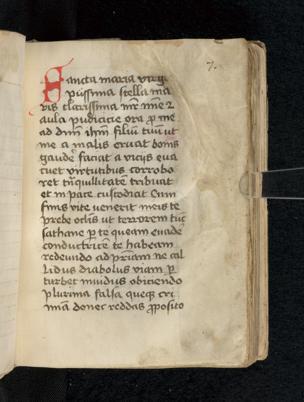

Im Zisterzienserorden wurde den liturgischen Handschriften seit jeher ein hoher Stellenwert beigemessen. Bücher wie Missale, Graduale, Lektionar, Evangeliar, Antiphonar, Hymnar und Psalterium sollten in einheitlicher Form in allen Klöstern des Ordens verfügbar sein, wie dies bereits in den Instituta und Capitula, Sammlungen früher Generalkapitelbeschlüsse aus dem 12. Jahrhundert, festgelegt wurde.

Die Relevanz dieser Bücher liegt auch in der großen Bedeutung der Liturgie im Allgemeinen begründet, ist schließlich dem Gottesdienst nichts vorzuziehen – „ergo nihil operi Dei praeponatur“, wie der heilige Benedikt im 43. Kapitel seiner Regel, nach der die Zisterzienser leben, schreibt. Die Tagesstruktur in einem Zisterzienserkloster ordnet sich seit jeher den Zeiten der Liturgie unter, der Alltag ist auf das divinum officium ausgerichtet, das Lob Gottes steht im Zentrum der zisterziensischen Lebensgestaltung. Der Tag wird unterbrochen durch die gemeinschaftliche Feier von Tagzeitenliturgie und Messe sowie durch persönliche Lesung und Gebet, das Jahr ist geprägt von Fest- und Fastenzeiten, von Sakramentalien wie Prozessionen, Begräbnissen und Weihen.

Aufgrund dieser herausragenden Bedeutung der Liturgie mag es nicht verwundern, dass mehrere mittelalterliche liturgische Handschriften des Zisterzienserstiftes Stams auf uns gekommen sind, die von einem lebendigen Vollzug des Gotteslobes zeugen.

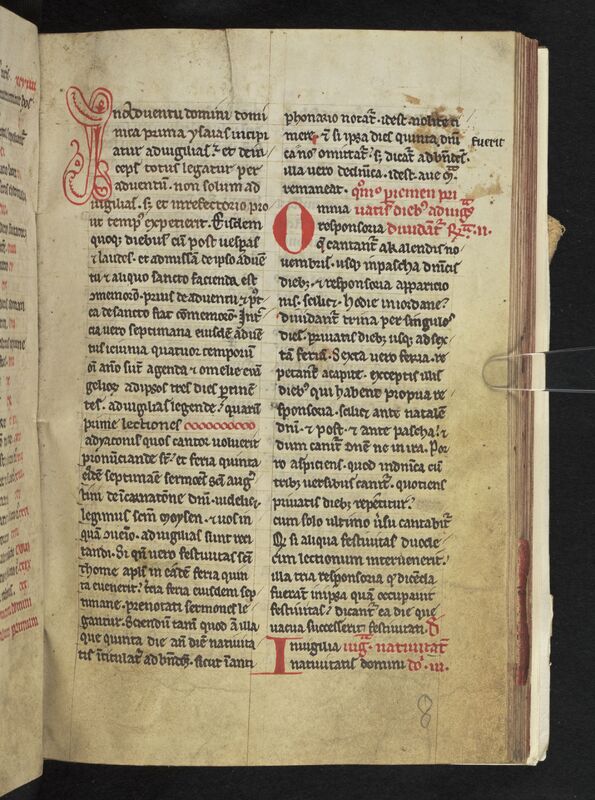

Musik in Stift Stams

Die Zisterzienser pflegten im Mittelalter einen zentral geleiteten Musikstil, der von Schlichtheit geprägt war. Musikalischer Schmuck hatte im zisterziensischen Chorgesang keinen Platz. Wie für die Liturgie im Allgemeinen gab es auch speziell für die Gesänge verbindliche Vorgaben. Die Notation der Lieder erfolgte in zentralfranzösischer Neumenschrift. Ein Kantor und ein Succentor waren für den Gesang im Kloster verantwortlich. 1483 wurde in Stams unter Abt Kaspar Maerklin die erste Orgel gebaut.

Im Roschmann-Verzeichnis und im Übergabekatalog sind eine Reihe von Musikalien angeführt, die sich heute nicht mehr nachweisen lassen, weder in der Bibliothek, noch im (Musik-)Archiv. Es ist also anzunehmen, dass das Stift in früheren Zeiten einen weit größeren Schatz an Musikhandschriften besaß, als es die wenigen Objekte, die die Zeit überdauert haben, vermuten lassen. Unter diesen befinden sich jedoch einige sehr wertvolle Bücher, die Zeugnis für den Choralgesang in Stams und die lange Musiktradition im Stift ablegen.

Quellen

- Hildegard Herrmann-Schneider, Wo die Engel musizieren. Musik im Stift Stams. Brixen 2020.

- Kurt Drexel, Monika Fink (Hrsg.), Musikgeschichte Tirols 1: Von den Anfängen bis zur Frühen Neuzeit (Schlern-Schriften 315). Innsbruck 2001.